- HOME

- 相続手続きの記事一覧(2ページ目)

相続手続き

相続手続き

相続財産の調査方法

2023/08/15

遺産の相続が決まった際は、亡くなった方の「相続財産調査」をしましょう。ここでは、調査方法について具体的に説明します。

相続財産の内容の詳細が分からなければ、相続人全員を集めての遺産分割協議を始めるのは難しいでしょう。また、もし負債を引き継ぎたくないのであれば、被相続人が亡くなった後、相続することを知ってから3カ月以内に相続放棄か限定承認を裁判所に申し立てる必要があります。3カ月を過ぎると、負債の相続を回避できなくなる可能性が出てきます。

なお、「相続財産」と「遺産」という言葉がたびたび出てきますが、これらには意味の違いはなく、同じ意味として理解していただいた問題ありません。

特別受益が認められる遺産分割協議

2023/08/14

相続人の中に特別受益を受けた人と受けていない人がいる場合、これを考慮せずに遺産分割を行うと、不公平感が生じてトラブルに発展することがあるため注意が必要です。特別受益について正確に理解し、遺産分割の際にそれを適切に配慮しないと、後に遺産分割の無効や取り消しを巡る訴訟に発展する可能性もあります。

「お兄ちゃん、お父さんに留学費用の500万円援助してもらっていたよね? それを無視して遺産分割するのは不公平じゃない?」故人が家族の一部に対して思いやりを示して行った行為が「特別受益」に該当することで、相続の際にトラブルが起きることがあります。では、特別受益が存在する場合、遺産分割をどのように進めるべきでしょうか。

特別受益として考えられる例として、遺言によって相続分とは別に遺贈を受けたケース、結婚や養子縁組の費用の支援、特定の子供への学費援助、新しいお店や会社の設立資金の援助、家の建築資金の支援などが挙げられます。

相続人の中に特別受益を受けた人と受けていない人がいる場合、これを考慮せずに遺産分割を行うと、不公平感が生じてトラブルに発展することがあるため注意が必要です。そこで民法では、残された財産と生前に贈与された財産を合算し、その総額を相続財産として、遺産分割の基準とします。このプロセスを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。

遺産分割協議:寄与分は認められる?

2023/08/04

「母の介護は自分だけがしていたのに、遺産を平等に分けるのは不公平では?」「父の事業をずっとサポートしてきたので、他の兄弟に比べて遺産を多く受け取れるべきだ」… 被相続人に対して生前尽くしていた人が、法定相続通りに遺産を分けることに対して不公平を感じることがよくあります。このような不公平を感じるケースに対処するために、寄与分という制度が存在します。

寄与分の制度は、特定の相続人が被相続人に特別に貢献した場合、その人の相続財産の額を増加させることで、相続人間の公平を保つものです。この特別な貢献とは、故人の事業への協力や療養看護など、故人の財産の増加に寄与した行為を指します。

相続不動産の換価分割

2023/08/02

相続不動産の換価分割とは何でしょうか?換価分割は、遺産分割の方法の一つで、相続した不動産などを売却し、その売却代金を法定相続人の間で分配する手法です。換価分割は、現物分割、代償分割と並ぶ一般的な方法で、特定のケースで非常に効果的な遺産分割の方法となります。このブログでは、換価分割の具体的な進め方や注意点、相続登記の重要性など、換価分割についての詳細を解説します。相続人間での公平な分割を図りたい方や相続税の納税資金を確保したい方にとっても、参考になる内容となっています。

相続登記とは?基本的な知識と手続きの流れ

2023/07/30

相続登記、聞いたことはあるけれど、具体的に何をするのかよくわからない…そんな方も多いのではないでしょうか。相続登記は、亡くなった人が所有していた不動産の名義を変更する重要な手続きです。このブログでは、相続登記の基本から流れ、自分で行う方法や司法書士への依頼のメリット、そして新しい義務化のルールについても詳しく解説します。相続の際に迷わず、スムーズに手続きを進めるためのガイドとしてお役立てください。

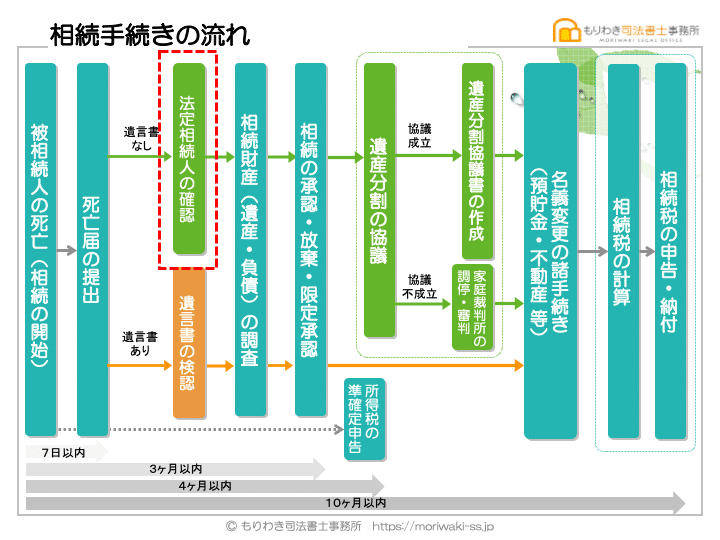

遺言書の検認:遺言書を見つけたらどうする?

2023/07/16

遺言書の検認とは何でしょうか?遺言書の検認は、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出し、その存在を確認し、偽造を防ぐための手続きです。しかし、この手続きは必ずしも必要というわけではありません。それでは、遺言書の検認が必要となる状況と、その手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。

戸籍収集と相続人の調査

2023/07/15

相続手続きを始める際、最初に行うべきことは、誰が相続人であるかを明確にすることです。多くの場合、相続人は明らかでしょうが、被相続人に認知した子がいたり、実は再婚で前妻との間の子がいるなど、知らない相続人が存在することもあります。もし他の相続人が存在すると、遺産分割協議は無効となり、手続きを最初からやり直す必要が出てきます。また、相続登記や銀行の預金などを払い戻す際には、相続人全員を確認できる資料の提出が必要となります。そのため、早期に調査を開始することで、手続きがスムーズに進むメリットがあります。

相続はいつから?いつまで?

2023/07/03

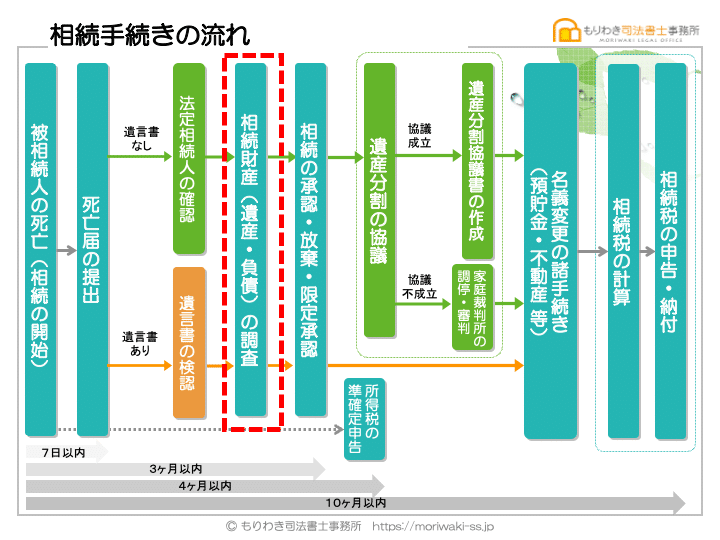

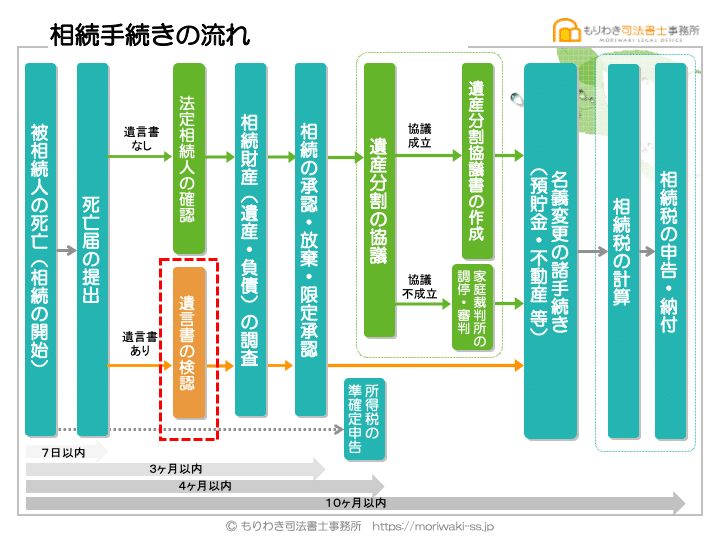

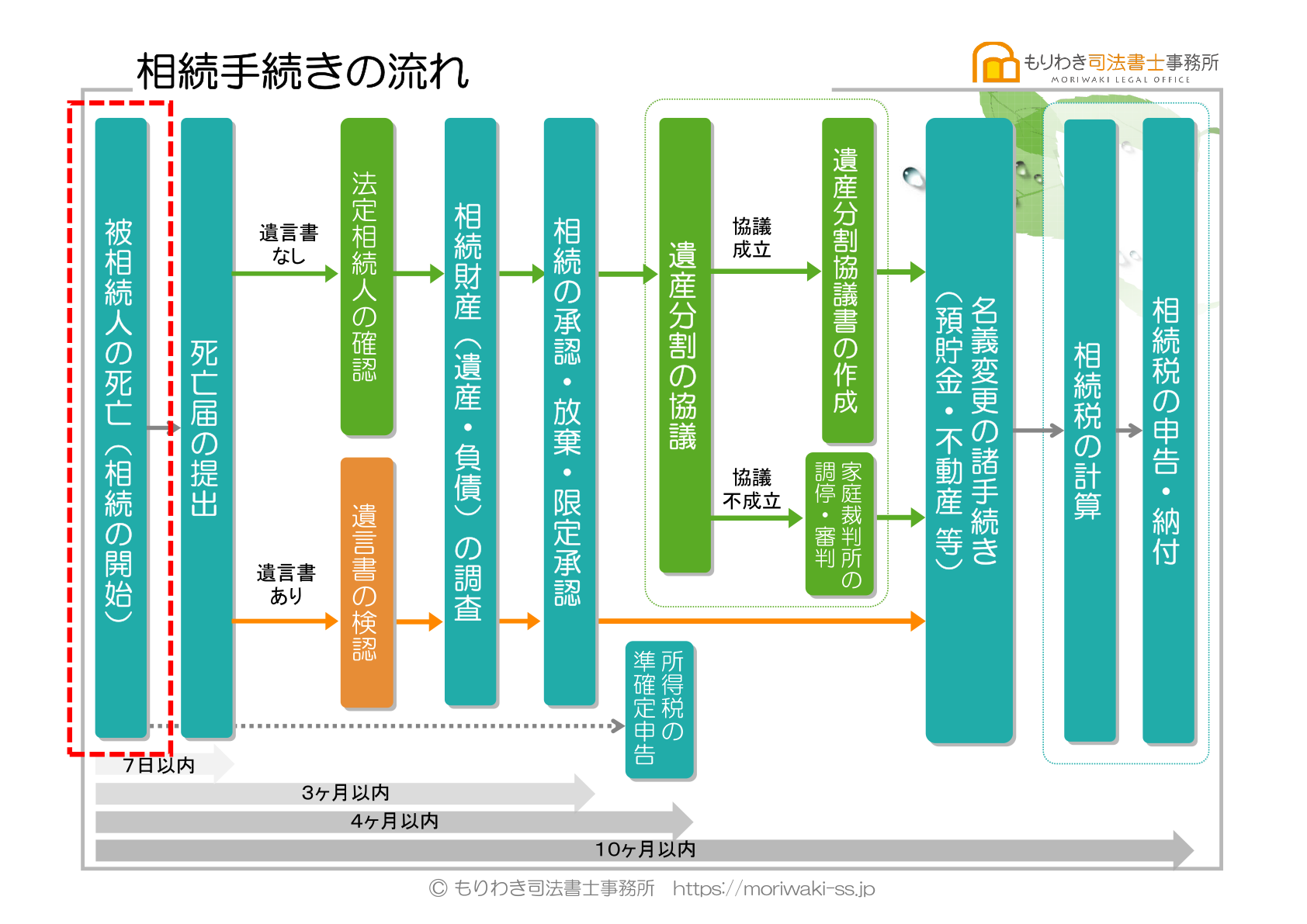

相続は、一連の手続きが厳格な期限と共に設けられているため、細心の注意が求められます。そして、その全ては相続開始日を正確に理解することから始まります。相続の始まりと、相続の各手続きにおける期限について説明します。

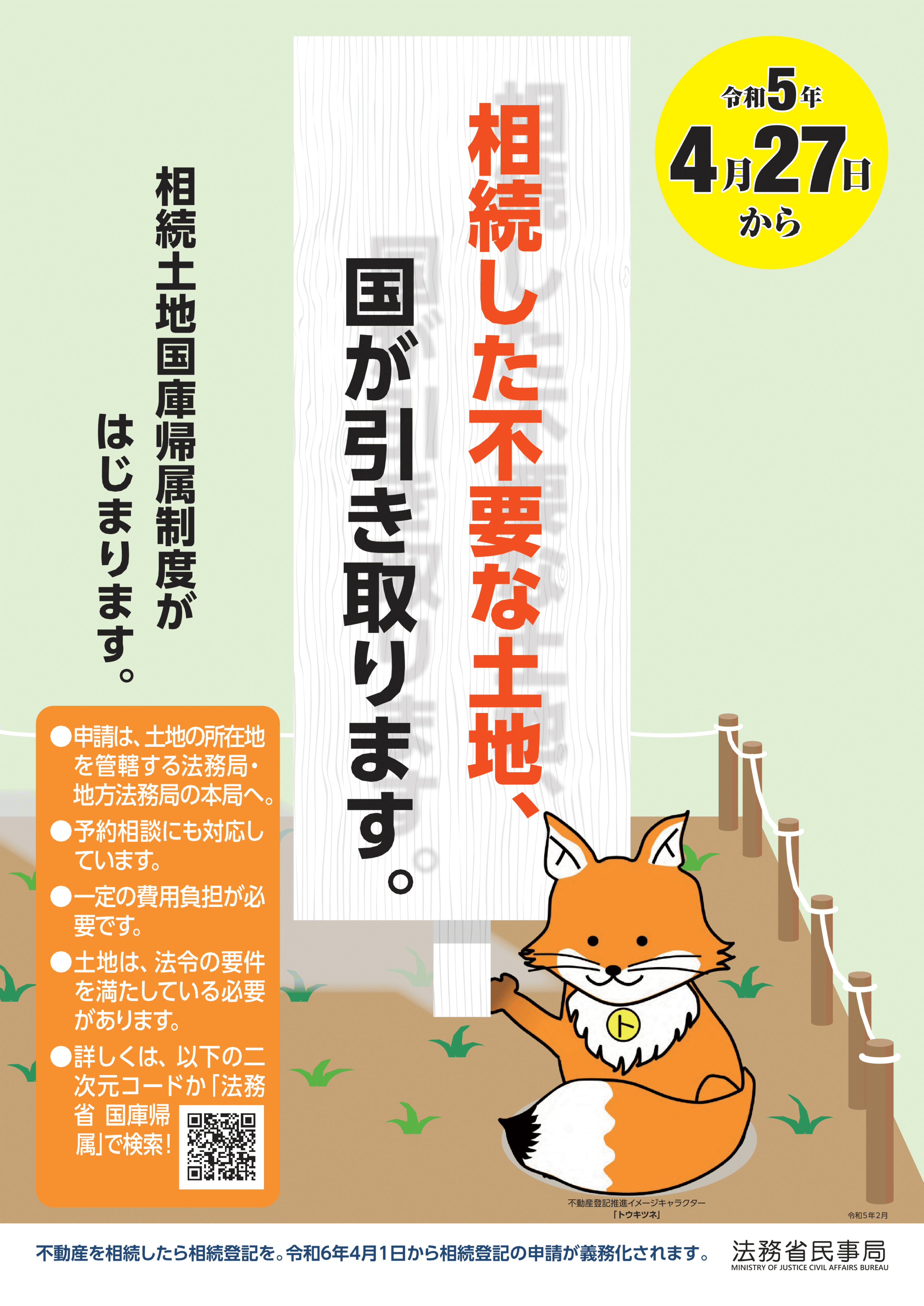

相続した土地を国が引き取る制度が始まりました!

2023/04/27

新たな土地所有権についての制度が導入されました。相続または遺贈によって土地を所有することになった人々が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」です。この制度は、所有者不明の土地問題の解消や土地の有効活用を目指すもので、多くの方々に影響を及ぼす…

被相続人が外国人の場合の相続手続と相続登記

2022/08/08

日本国内に不動産を所有する外国人(外国籍)の方が亡くなってしまった・・・ このような場合に、相続の手続きや不動産の名義変更(相続登記)はどのように行えばよいでしょうか?外国人が日本で亡くなった場合の相続は、日本の法律に基づいて行う場合と本国(被相続人の国籍のある国)の法律に基づいて行う場合があります。必ずしも日本の法律で相続手続きが行われるとは限らない点に注意が必要です。また、外国人(外国籍)の方の場合、相続登記に必要な書類を揃えることが難しい…